DIYした机

間違えた…

高さは80cmではなくて70cmにするべきだった。

足おき台を追加で作らなきゃなぁ。

机をDIY

なんだかとてつもなく久しぶりに投稿。

PCデスクを新規にDIYしました。

幅250cm、奥行き80cm、高さ80cm、大容量の引き出し付き。

天板の塗装に失敗して何度もやり直したので、3ヶ月近くかかってしまいました。追加で棚とか作らなくちゃなので、完成まではもうしばらくかかりそう。

6V6プッシュプルアンプ修理

かなり前に、6V6プッシュプルアンプが故障して、直すのも面倒なので押入れの肥やしになっていた。

現象としては、モノラルアンプの片方の音量が小さいというもの。

ここ最近は、兄がMJの松並さんの記事を見て作成した5881プッシュプルアンプと、先日購入してみたFX-AUDIO- FX202A/FX-36A PROを使用している。5881プッシュプルもいい音がしているし、FX202A/FX-36A PROも「これで十分なのでは?!」というまともな音がしていて不自由はしていないのだが、ふと気が向いたので修理してみることにした。

とりあえず故障した方の各所の電圧を見てみると、終段の6V6のプレート電流は40mAのはずなのだが、片方の6V6のカソードの電圧が4Vのはずが40Vもあり、プレート電流が400mAも流れている状態だった… って、250Vで400mAも取り出せる電源トランス使ってないですよ?!

よくよく調べてみると、プレート電流測定用の100オーム抵抗(R9)が焼損して断線していた。交換したら無事に適正値に調整できた。

システムに組み込んでみると、良い音で鳴っている。常用アンプになるか、しばらく使ってみることにしよう。

オーディオラック

市販のTV台 (ハヤミ B-3452)にオーディオ機器を詰め込んでいたが、満杯になっていた。さらに先日レコードプレーヤーも増えたので、オーディオラック を自作してみた。

材料は2×4×6fのSPF材と40×16mm×1800の赤松の胴縁。キャスターを付けて配線時に裏側からの作業をやりやすくした。仕上げはBRIWAX (ジャコビアン)。ムラになってしまい失敗気味…

気を取り直して機材を設置してみたが、良い感じだ。レコードプレーヤーも大丈夫なように重たく作ったのだが、周りで飛び跳ねても針飛びしない。

まだまだ機材を置くスペースがある… とか思っていると機材が増えてしまいそうだ (苦笑)

レコードプレーヤー

この歳になって今更ながら、レコードプレーヤーを初所有した。

小学生の時に兄がパイオニアのステレオセット (当時は高校入学祝いでバラコンポのセット品を購入してもらっていた。おそらくプレーヤーはPioneer PL-570)を導入したのでレコード自体は聞いていたが、高校生になると兄がCDプレーヤーを購入したので以降はレコードを聴くことは無くなった。

先日、ふと思い立ってヤフオクでジャンクのレコードプレーヤーをゲット。Pioneer XL-1550で、通電のみ確認済み品を1900円で落札。送料の方が高い…

現品は、さすがに不具合が色々とあり楽しませてもらった。

- モーターの回転が速く、擦れる音がする

3倍速くらいで回転してたので駆動回路の不具合を疑ったが、ダイレクトモーターの軸下部のオイルが不足してたようで、シリコンオイルを補充したら直ってしまった。オイルは多すぎても少なすぎても良くないようで、適正量はよく分からない。これだけでとりあえず普通に音楽再生できるようになった。 - 外装の化粧ボード劣化

ボディーはMDFで化粧ボード仕上げなのだが、化粧ボードが劣化で表面の木目フィルムがペリペリと剥がれている。ボディーの角はぶつけたのか化粧ボード自体が剥がれかけていたり。化粧ボードを全部剥がして木工パテとボンドシールプライマーで表面を整え、100均のリメイクシートを貼ってみた。オリジナルにあったレタリング (天板手前の文字列)も救出して貼り付け。近くで見るとイマイチな仕上がりだが、遠目でならそこそこ。 - 出力ケーブルが腐っている

出力のピンケーブルが腐ってベタベタしていたので、ケーブルごと交換。トーンアームの内部配線もモガミ2706に交換。電源ケーブルはまだ使えそうだったのでそのまま。 - ストロボが光らない

ネオン管が切れているのかとヒヤヒヤしたが、電源基板のヒューズが切れているだけだった。ヒューズ交換で無事点灯。 - 金属部品の腐食、汚れ

紙やすりとピカールで磨いたらそこそこ綺麗に。 - アクリルカバーの割れ

アクリル接着剤で補修予定。

針は付属していて、おそらく純正のPC-330/IIだと思う。普通に音も出て使える感じだったが、念のためシェル付きのオーディオテクニカAT-VM95E/Hを購入。フォノイコライザーはプリアンプのMaranz AV-7005にMM用のが付いているが、ART DJ PRE IIを購入した。

さて、音だが… 普通に鳴っている。CDでも持っている曲と聞き比べると甘い音なのは、まだ追い込みができてないからかも。でも聞いている分には、これはこれでアリかもなぁという感じ。

レコード盤自体は兄が持っていたものばかりなので、今度中古レコード屋に行ってみますかね。

3Dプリンターとサイクロン集塵機

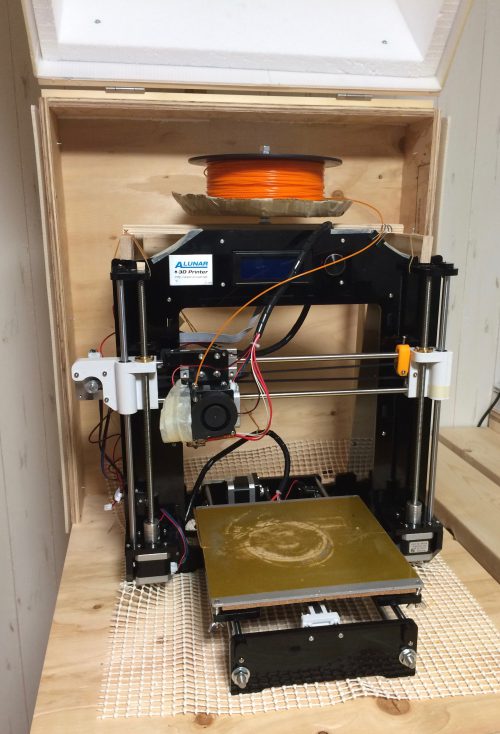

3Dプリンターを導入。とは言っても安物中華製キットで、ALUNAR M508をAmazonで。

フィラメントはABSで、適当木工で本体上部に設置。ABSが積層割れを起こすので、保温箱をプラ段と発泡スチロールで作成。

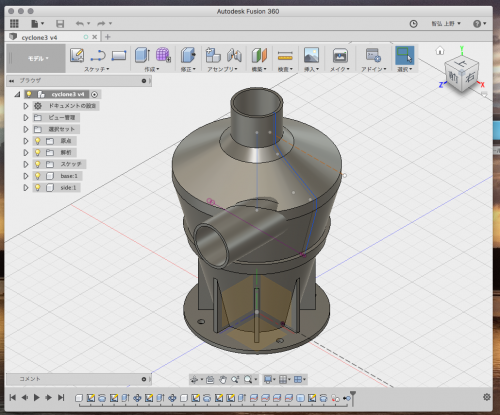

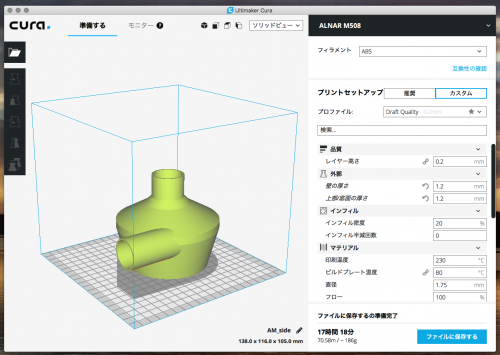

そこそこ安定して3Dプリンターで印刷できるようになったので、木工用のサイクロン集塵機を作成。いらない掃除機をコレ用に取っておいたのを活用。ごみ容器はサンペール#12。ホースは洗濯機用排水ホース。ノズルは100均。

肝心のサイクロンは、fusion360で設計して、Curaで3Dプリンタ用データに変換して印刷。印刷サイズ(幅20cm×奥行20cm×高さ18cm)の関係で上下2分割。ちょっと積層割れしたけどABSの端材と接着剤で補修。

掃除機のスイッチはホースから基板を分解して本体部に固定。やっつけ仕事だなぁ。

ここまで来るのに苦労した…こんな失敗作がたくさん。積層割れ(手前のパイプ部の割れ)や印刷ずれ(上部が斜めになっている)とか。

実はこれは2号機で、1号機もあったりする。6分割の大作なのだけど、結構な負圧がかかるので掃除機を強にするとベキッと割れてしまう失敗作。2号機は肉厚にして上部を平らでなく山型にして頑丈にしたので大丈夫。

生きてるよ

山口ツーリング

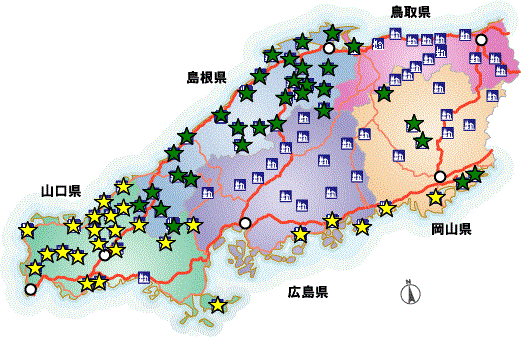

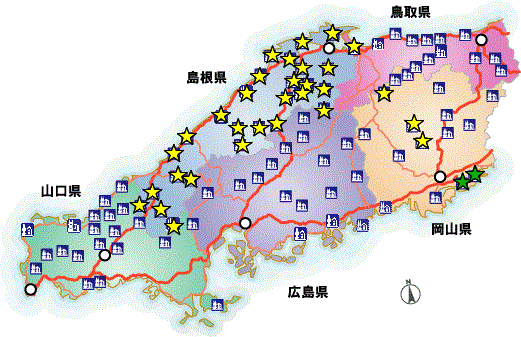

先週、5/3〜5/6の4日間で、山口県の道の駅スタンプラリーに行ってきた。

●5/3 走行距離:360.9km

4:30に出発し、ブルーラインから国道2号バイパス経由で一路西へ。尾道で国道2号は125cc通行不可のバイパスになるので海沿いの気持ちの良い道を快走。呉市内と広島市内、岩国市内は面白味のない道だったが、最初の道の駅のある周防大島は天気も良かったし景色も良くて最高。

道の駅サザンセトとうわ には13:00と思ったより早く到着。次の道の駅は結構遠いので、近くにある陸奥野営場を宿に決めて早速テントを設営。こんなに早い時間にテントを張るのは久しぶりで新鮮。近くの竜崎温泉で入浴と夕食をとってのんびり。

温泉からキャンプ場への帰りは夕方だったのだが、ヘッドライトが突然消えてしまった。真っ暗になる前だったのでなんとかキャンプ場にはたどり着けたが、結局この後のツーリングではずっとライトは付かないままだった。

●5/4 走行距離:356.3km

5:40に出発。海沿いに西に走る。その途中、周南市で知らない道の駅を発見。地図には無かったはず…と思ったら、道の駅ソレーネ周南で5/17オープン予定とのこと。今回で山口県の道の駅を制覇する予定だったのだが、もう一度来ることになってしまってガックリ。

気を取り直して、道の駅を回る。道の駅 あいお、きららあじす、長門峡、仁保の郷、あさひ、みとう、おふく、蛍街道西ノ市、きくがわ、北浦街道豊北。バイクで行くと気持ちいいと評判の角島大橋に行ってみたかったが、すごい渋滞であっさりと挫折。千畳敷野営場でキャンプをすることにした。風が強いとツーリングマップルにもあったが、本当に風が強くてテントを張るのが大変。寝る頃には雨まで降り出してしまった。

●5/5 走行距離333.3km

8:04に出発。なんとか雨も上がっていた。

道の駅 萩・さんさん三見は、山陰自動車道のインター出口にあり国道191号からは遠い上に標識も無くて、山陰自動車道を降りた自動車にしか見つけられないと思う。農協の直売所を作りたいのだろうけど、道の駅の「休憩施設」「駐車場/トイレ」「道路や地域の情報を提供する施設」という理念をきちんと踏まえてほしいものだ。ひどい道の駅になると、休憩のベンチすらなかったりして疲れたバイカーがのんびりすら出来ないし。

その後、道の駅 萩往還、萩しーまーと、ハピネス福江、阿武町、ゆとりパークたまがわと回ったところでさらに電装系がイカれたのか、カーナビも使えなくなり、iPhoneの充電も出来なくなった。仕方なく地図を見ながら走ることに。道の駅 うり坊の郷katamata、願成就温泉、ピュアラインにしきと回って山口の道の駅は(ソレーネ周南以外は)制覇。ついでに広島県の道の駅 スパ羅漢も行って、三倉岳県立自然公園キャンプ場で一泊。

●5/6 走行距離318.1km

6:00出発。とりあえず帰宅するだけなのだが、折角なので広島と岡山の海沿いの道の駅にも立ち寄ることにした。道の駅 たけはら、みはら神明の里、アリストぬくぬま、笠岡ベイファーム、みやま公園。なんとか明るいうちに帰宅できた。

総走行距離は1369.3km。電装系のトラブルはあったが、山口県は堪能できた。さっさとバイクを直さないと…

島根ツーリング

先週のことだが、9/21〜9/23の3連休で、中国道の駅スタンプラリーを堪能しに、島根県を攻めてみた。

9/21は朝5:40に出発し、島根県の安来に到着したのが9:30頃。

「あらエッサ」「広瀬 富田城」「酒蔵奥出雲交流館」「奥出雲おろちループ」「おろちの里」「さくらの里きすき」「掛合の里」「たたらば壱番地」「頓原「赤城高原」「グリーンロード大和」「瑞穂」「インフォメーション川本」で時間切れ。

ちょっと遠かったが、石見海浜公園の無料キャンプ場で一泊。夜はキャンプ場の近くにある国民宿舎で温泉に入り、インスタントラーメンとさんまの切り身で夕飯。いざ寝ようとしたら、コテージに団体で来ていた大学生が夜12:00頃まで騒いで、花火をする、大声でしゃべる、スピーカーを持ち込んでラップもどきの音楽を大音量で鳴らすと非常識なことこの上なくて眠れない。腹が立ったので叱りつけてやったら、やっと大人しくなった。

翌日は6:30に出発。道の駅 匹見峡を目指すが、山奥の景勝地にある道の駅なので、ひたすら山道を走ることに。ガス欠におびえながら走り、やっと開いているガソリンスタンドで給油。匹見峡に到着したのは8:40だった。遠かった…

「匹見峡」「サンエイト美都」「かきのきむら」「むいかいち温泉」「津和野なごみの里」「シルクウェイにちはら」「ゆうひパーク三隅」「ゆうひパーク浜田」「サンピコごうつ」「ロード銀山」「キララ多伎」で時間切れ。

出雲にある平田森林公園という無料キャンプ場で一泊。夜はキャンプ場の近くの温泉でのんびり。

島根は、海沿いに国道9号という太い道があるが、それ以外の太い道は広島と結ぶ南北の道がいくつかあるだけで、山間部を東西に抜けるには山越えの細い道を走ることになり、結構大変。オフロードバイクだと楽しい道ではあるのだけどね。

3日目は、早朝に出発して出雲大社を参拝。一昨年に来たときには遷宮の工事中で本殿は隠れていたのだけど、今回は工事も終わっていて参拝できた。

仮拝殿。

八足門。中央奥に見えている三角屋根が本殿。

神楽殿。注連縄がでかい。

道の駅「大社ご縁広場」「湯の川」「秋鹿なぎさ公園」「本庄」で、島根の道の駅28箇所を制覇。

帰りは境港を通り、岡山の道の駅も「メルヘンの里 新庄」「醍醐の里」「かもがわ円城」と3箇所ひろう。

帰宅したのが16:30。総走行距離1,150km。疲れた…

-

上野さん こんにちは。

私も、先週出雲大社まで、初ドライブしました。高速道路が有るとはいえ、岡山からは結構遠いですね。

東京にいた時は、三土会で何度がお目にかかったと思いますが、私も最近岡山に帰省してオーディオなどもやっています。

岡山の会員は少ないようですが、暇なときに遊びに来てください。

http://blogs.yahoo.co.jp/seafor2001/folder/609743.html

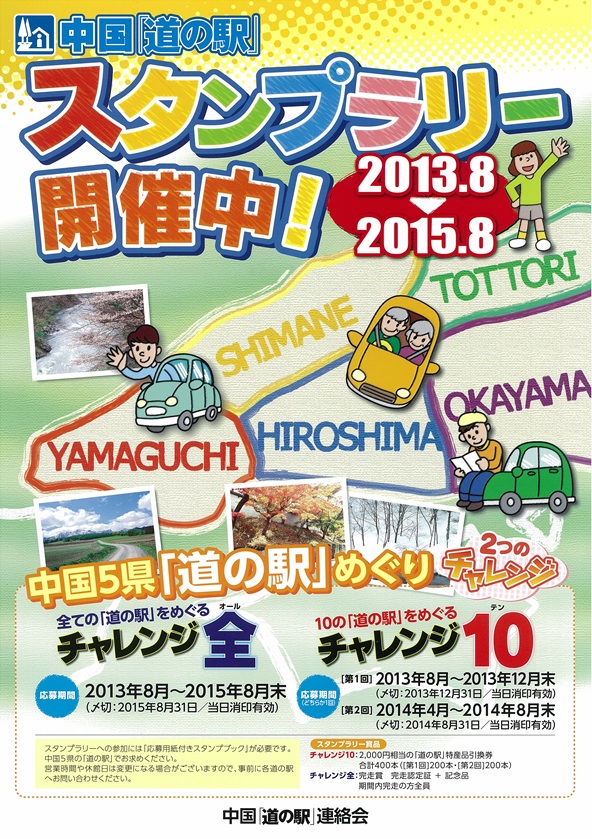

中国「道の駅」スタンプラリー

再就職たのはいいけれど、会社と家の往復ばかりで休日は家で引きこもってるだけの生活にも飽きてきたので、何か新しいネタを・・・と思ってたら良いのを発見。最近バイクにもほとんど乗ってなかったしね。

目標は当然「チャレンジ全」コースで、中国地方の道の駅、全93箇所を2年間で回ってスタンプを集めると言うもの。2年前に関東のスタンプラリーを達成したときは楽しかったなぁ。

問題は、自宅が中国5県の南東の端にあること。

山口県は遠いよ・・・

とりあえず昨日、自宅から10kmちょっとにある道の駅「一本松展望園」「黒井山グリーンパーク」のスタンプをゲットしてきた。

現在、2/93箇所。まだまだ先は長そう。

-

バイク またコケテ怪我しないように!!

俺もバイクの免許とろうかなぁ。。。 -

十三八さん、おひさしぶりです。

バイクは、さすがにこの歳になると無茶な運転はしなくなりました。

今のバイクで26,000km走りましたが、まだ大きな怪我はしていません。

って、説得力無いですね…(苦笑)バイクは楽しいですが、自動車を持っている人は、バイクを買ってもあまり乗らないままだと思いますよ。夏は暑いし、冬は寒いし、雨が降ったら合羽を着なきゃいけないし、家族の目は冷たいし。

お久しぶりです。

1つ生きがいが見つかって良かったですね。

尤も私が言うのもなんだが・・・・。

ja1wby

2015年5月12日 火曜日 1:51